2014年4月27日 星期日

2014年4月20日 星期日

校外部落滿六歲囉!!

轉眼間,這個部落格已經六歲囉。

六年前因為評鑑考量架起這個部落格,沒想到已經成為海內外最低調的人類學網站。

貼文超過3000則,閱覽人數30萬。

從超現實到現實

從純情到激情

(校外部落青年會所地址:立法院停車格20號)

我們在動盪中認識彼此

嗯,彼此彼此。

有單純的喜歡

有分離。。。

也有失落

(原來在這兒。。。)

我們確切地認識了這個世界

(邱疫表示。。。)

我們也學習向世界say Hi~

擁有無比的熱情

並且堅持用我們的方式

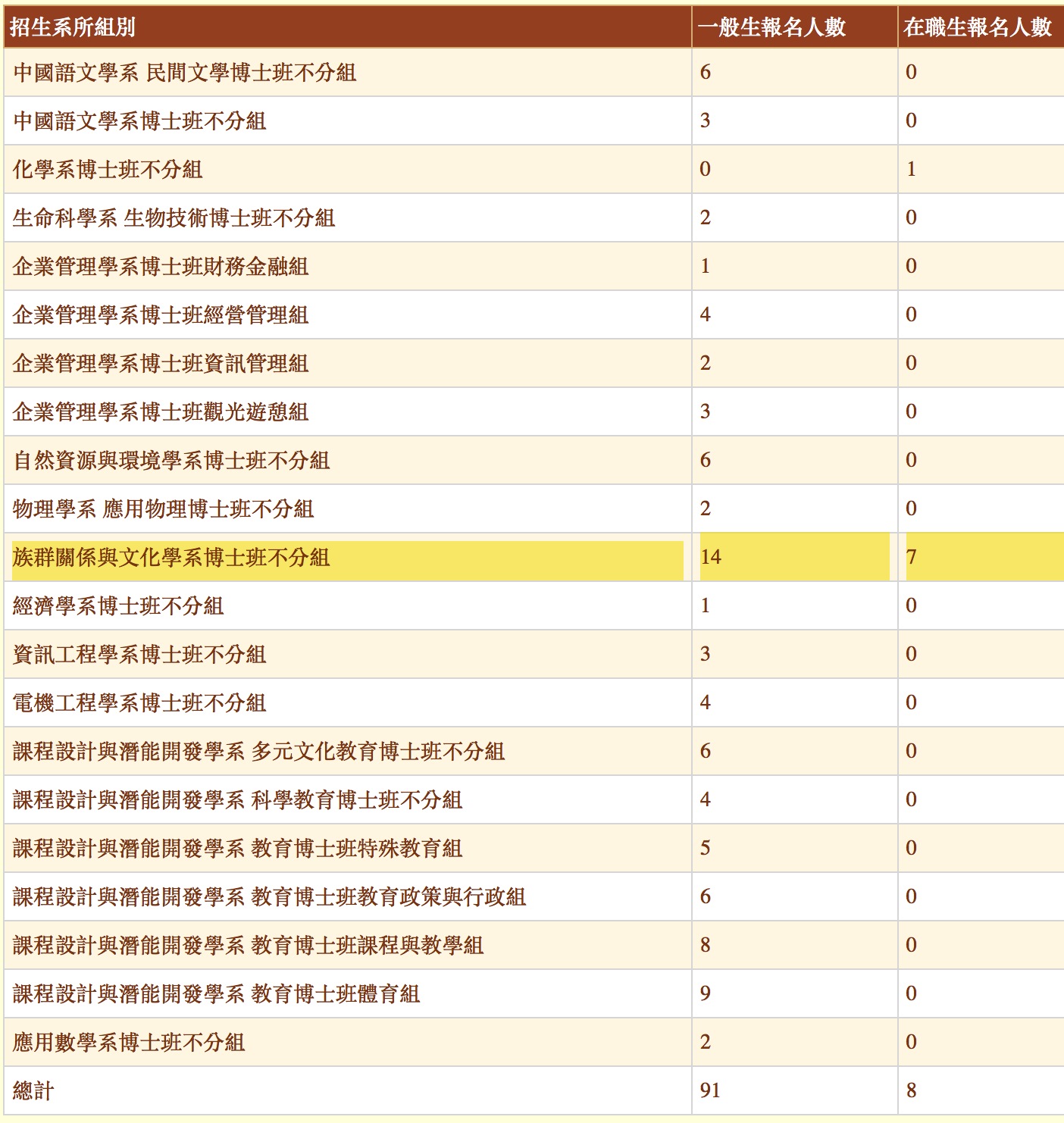

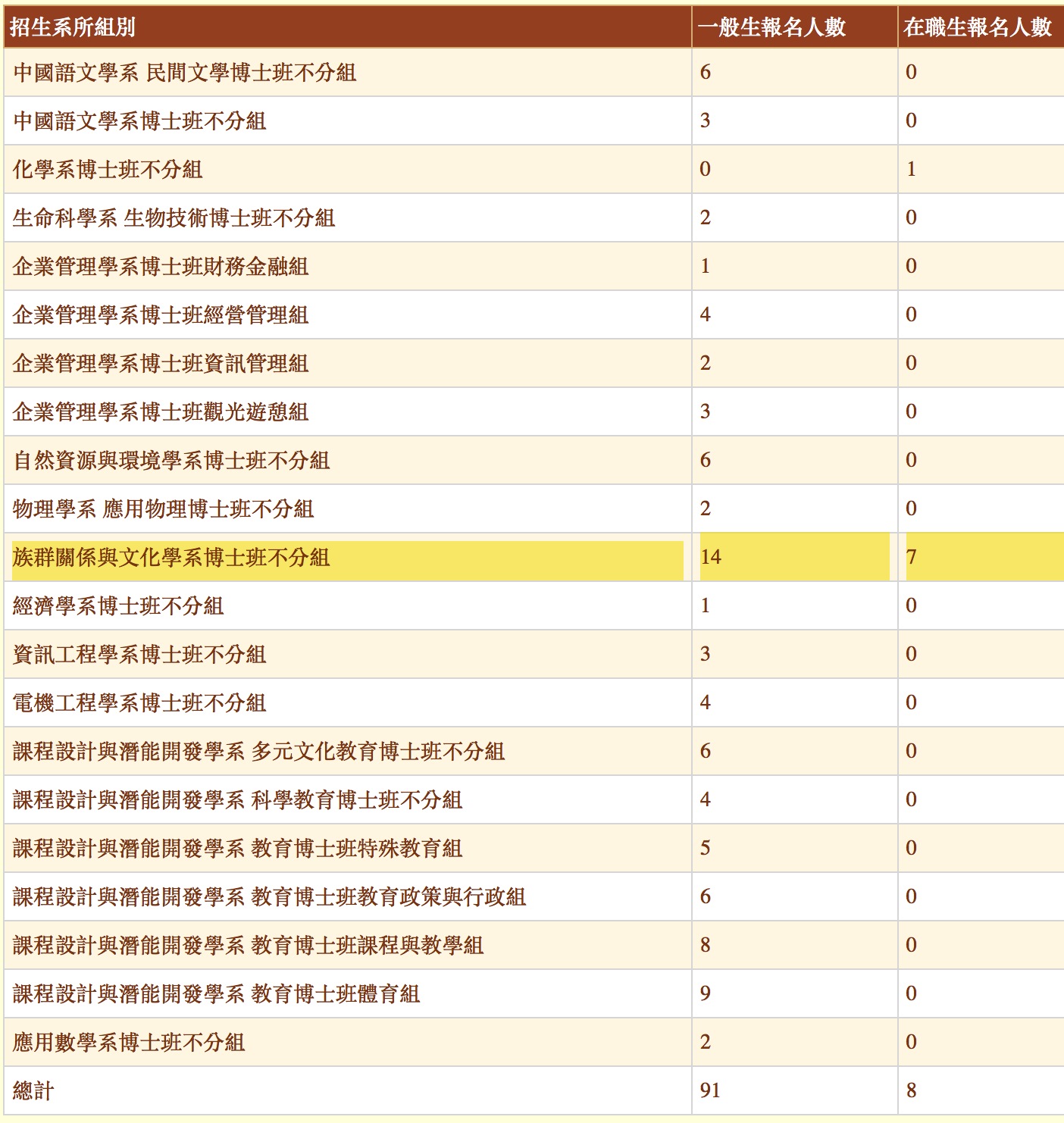

瞧瞧咱們博班的報名人數,已經衝上史上次高(最高?)記錄。

今年也生產出兩位「土博士」噢。(為什麼我們的博士袍這麼X@#$??)

無論如何,我們都得堅持下去

這是我們。校外部落。

六年前因為評鑑考量架起這個部落格,沒想到已經成為海內外最低調的人類學網站。

貼文超過3000則,閱覽人數30萬。

從超現實到現實

從純情到激情

(校外部落青年會所地址:立法院停車格20號)

我們在動盪中認識彼此

嗯,彼此彼此。

有單純的喜歡

有分離。。。

也有失落

(原來在這兒。。。)

我們確切地認識了這個世界

(邱疫表示。。。)

我們也學習向世界say Hi~

擁有無比的熱情

並且堅持用我們的方式

瞧瞧咱們博班的報名人數,已經衝上史上

今年也生產出兩位「土博士」噢。(為什麼我們的博士袍這麼X@#$??)

無論如何,我們都得堅持下去

這是我們。校外部落。

2010年生日請進

2011年週年慶在這兒

2014年4月17日 星期四

2014年4月12日 星期六

決裂(完)

「叔叔!什麼事?這麼發怒?」蒙頭蓋面,她不解地問。

「哼!你那好丈夫,他總想和我做對,好,如果真想惹我,那再好沒有了。到時見個死活就是,哼!他叫了一些勇士要來給我攻家,哈哈!笑死人了的,誰知倒同那不男不女的公娼,要做死對頭,那很好,不過,叫他當心些。」恐恐嚇嚇的,叔父就像在跑街宣傳,話一說完,不分不會[沒頭沒腦],轉過身來便走。

「叔叔!叔叔……」

但湘雲的叔父,却頭也不回的,踉踉蹌蹌便走了。

*

* *

攻家、對頭、公娼。

過了一會,湘雲的心,總算鎮靜了些,細細把剛纔叔父說過的話思索一下,幾乎嚇暈了。因為上面六個字,忽然跳到她的面前,變,變,一直變到比她的全身還要大過幾倍,簡直就兇狠到要把她吞食下去。多可怕啊!各個字眼,又都好像帶著銳利的刀箭槍劍,在瞄準著她的心窩剌射。

「又是和那不要臉的野娼婦!」

她憂憤到差不多哭起來了。她覺得丈夫之所以想做亂黨,想和叔父做對,而不聽自己的勸告,完全都是被那女同志的蠱惑,一切對於自己的吵架,也是她離間的陰謀與毒辣的教唆。

「說不定那娼婦倒是叔叔的佃人們用來迷住他的!」婦人家畢竟多心事,不知怎樣,倒推想到這事上來,因此,愈加使她慌張、焦急起來。

「唉!這不是明明想逼死我麼?對頭、攻家,那不是土匪是什麼?」湘雲週身都被恐怖支配著了:「叔叔呀!你的話句句都對,他──朱榮,簡直就要把禍事拖到我身上來了。唉!是什麼迷住了我的心,為甚我當時倒會愛起這樣一個亂黨來呢?不,我怕,我定要和他離開,連一個妻子也養活不來,還要把一切罪過都擱在我身上。唔!一輩子總是搗亂,夠了,我也被拖累得夠了。搜家、捉人,我給這些嚇夠了。還有,還有叔叔說的殺頭,那不更可怕嗎?誰願意做那殺頭犯的妻子呢?呀!羞!羞……」

妻睜圓了眼睛,神經興奮得幾同瘋子,來回踱著。有時又像真個大難臨頭似的,恐怖到溢出淚來。顫抖著,抽搐著,分明如中魔術。

「流氓!好,我們得把問題解決個清楚。」也不等丈夫安息一下,剛進門,湘雲搶上來這樣嚷著。

「什麼?」看看妻慘白的臉色,兇狠的眼神,朱榮也愕然了。流氓!這從妻嘴裏,還是第一次聽到的,更加使他惘然。

「解決個清楚!」妻更加是嚷得有勁。

「隨你便,要解決什麼都可以。」這叫他怎麼忍耐得住呢?一踏上門,就是沒頭沒腦地吵鬧著。

「可以!」妻的心,現在已經被悲哀、忿恨充滿著,不,此外還滲雜了不少恐怖的成分。

「動不動就是胡鬧,氣也受夠了,唉!我真不明白當時何以會和你結起婚來……」

「是的,我也不知道當時何以會如此心迷?──你竟是這樣不顧情面。」說至此,那對頭、攻家、公娼,又在她腦裏一閃,像在向她示威、恐嚇,她的心,越發跳動不寧了:「哼!你為甚總想同我叔叔做對,串通那不要臉的公娼到我娘家攻家呢?好!竟連親戚也鬧透了。」

「什麼親戚?他想榨取農民,難道叫人家就平白給他榨取嗎?」這才叫朱榮明白了妻今天暴燥的動因。

「榨取?田是他的,他管不得嗎?」雖然是陷於憂忿交織中,她還不忘記這與保持妻之尊嚴有關。

「田是他的,你說嗎?難道他從娘胎裏帶來的麼?哼!那一件不是從窮人那裏掠奪去的!哈?什麼攻家,問他減租,不應該麼?」

「攻家,是的,那簡直是流氓的行為。」

「流氓!你叔叔那樣惡地主,才配說是流氓呢!」朱榮聽見妻開口一個流氓,閉口一個流氓,惱極了。

「嚇……」妻放射出鄙夷的眼光,死盯著他。

「不,吸血鬼!強盜!」朱榮的態度,比前來得莊重:「像你這樣同一鼻孔出氣,還是分開來好,你既然反對我的主義,阻碍我的工作,那我倆當然是勢不兩立了。你的反動行為,在我的眼中,也只是我的一個仇敵……」

「仇敵?誰又願意同你一塊呢?好!我們就這樣地決裂……」

「好,決裂!」

跟著這決裂的動因,湘雲的叔父也向官廳提出恐嚇罪的告訴。因此,隔不了幾天,朱榮和那位女同志,也就被警署捕捉去了。

跟著這決裂的動因,湘雲的叔父也向官廳提出恐嚇罪的告訴。因此,隔不了幾天,朱榮和那位女同志,也就被警署捕捉去了。

【全文完】

電視似乎是1926年前後發明的。1962年臺灣第一家電視台成立。

湘雲如果能在臉書PO文,或許……

2014年4月11日 星期五

決裂(五)

「當心點,湘雲,你看你那丈夫那樣搗亂,不知將鬧出什麼禍事來呢?到那時,你將怎樣受累啦!正經事一些也不想做,天天全在結交亂黨,想同資本家、政府做死對頭,這不是和土匪一樣麼?自己的臉上沒肉,倒怨別人家的屁股大?哼!不長進的下作[下流]東西,自己做不來官,掙不進錢,倒怨起別人升官發財來,豈有此理?哼,這還中用麼?坐牢、殺頭,你是明白的,資本家、政府,有錢有勢,有權力有兵警,那怕你什麼,嚇嚇!盡是一班窮小鬼,賤骨頭,要是資本家不發點慈悲心,他們不早就餓死了麼?要是政府不愛惜黎民,他們不早就槍斃了麼?不知足的小鬼,甚至連親戚故舊,也不留一點情面。湘雲!不是我愛發脾氣,更不是怕他們把我怎樣,你想,竟連我也反對透了,那還有什麼道理?田是我的,干他什麼事呢?他也管到我升不升租、換不換佃?他,你那好丈夫,倒也去幫著佃人來和我反抗,難道說我待他不好麼?要不是顧及岳叔姪婿的情面上,哼!不早就把他告到官廳去了麼?湘雲!你如果不勸勸他,不但你一輩子要跟著受苦,怕還會被累到家破人亡呢!」

這是她叔父常常對她提及的,現在想來,覺得句句金言,都是切中時弊,前途也就好像將要慘淡到不見天日了。

「唉!叔叔的田地,還是被舊佃佔據著,租谷[租穀,佃租]不點也不加升,唉!寃仇鬼,這不是太不把我瞧在眼裏麼?明明的,不然,他怎敢肆侮到我叔叔身上去。好!我總得同他計較個徹底,橫豎就破裂吧,他現在已經又迷上那狐狸精了,看看近來,竟連一句溫存話也不曾向我說過,動不動總是睹氣……」

因為他們夫妻間的衝突,原是由於她叔父的土地問題而開始激化,所以她現在又想起來了,她覺得丈夫的不顧情面,搧動農民和叔父做對,分明是一種對於自己淡漠的表示,為爭回隸屬於己的夫底愛情,和保持做妻的尊嚴,是不能不與之抵死力爭的。因此,決裂的種子,也就愈加萌芽起來了。

自從丈夫那一天出門,已經三天沒有回來了,湘雲的心裏,一上一下地,好像熱灶上的開水一樣沸騰著,當然有些在擔心他鬧出意外的事來,不過,最使她不放心,還是被那女同志拐誘了去,因為他們那樣坦白的不客氣的態度,已經使她疑懼滿腹了。

「哼!又是被那野娼婦迷住了!」妻不由得這樣咒駡著,她又彷彿見到他們的擁抱,聽到他們的蜜語。不,還有那正經人所不忍觸目的猥褻,咦!多難堪喲!她對於這愛情的背叛者,真恨不得生食其肉。(教主引註「心裏平靜,可使身體健康;但嫉妒能使骨頭朽爛。」箴言十四30)

「什麼東西不好要,偏把人家的丈夫嬲[勾引]去,啐!下賤的娼婦」她彷彿又聽見他們偷偷地在商量對付自己的陰謀,她更加悲憤,更加恐怖。

「好!回來,總得同他計較個到底,看他要把我叔叔的田地怎樣。」她的心絃,緊張到有些發顫,她覺得這於己是大有關係的,假如不能把這個爭勝,要想再把隸屬於己的夫的專一的愛情收回,那簡直是夢。

孤寂的、煩悶的、憤恨的,湘雲整日裏就為了這焦灼不安。

「可惡至極……」

突然,湘雲的叔父,氣喘喘地,跑上門,便怒沖沖的這麼破口謾駡,這把她幾乎嚇呆了。

【下回終】

2014年4月9日 星期三

決裂(四)

「那是什麼下賤東西。比狐狸野得還要厲害,人病了,還是天天闖到家裏來胡纏,嚇!野娼也沒有這麼不要臉。」背地裏,妻不知像這樣咒駡了多少次,不過,那女同志來時,湘雲却老是把她監視著,一步也不肯輕易放鬆,對於他們那樣率真、坦白的態度,雖然覺不甚入眼,倒也不曾找出什麼破綻。只有這一點,就是丈夫履次想把她調開,有時叫她煎茶,有時叫她做這、做那,這却教她不能無疑,她以為他們是想互相調戲調戲,或者想談談蜜情,是的,要不然,何以房裏時有嬉笑的聲浪震動著?

「你的夫人不放你走吧?」

「不,笑話?……」

這是那女同志要出門時,向朱榮取笑地說的。妻雖然不明白他們究竟談的什麼,但僅這兩句笑話,已夠把她蘊蓄著的醋火,熊熊地燃燒起來了,也等不及那女同志遠去,不,或者妻是故意使之聞之,便大大地興起問罪之師來啦。

「好親蜜呀!病倒在牀上了,還是一刻也分不開來,哼!不放你走,誰在把你挽留呢?」極度興奮[激動]地,妻嘴裏喃喃著。

「什麼?」妻這一個突來的責問,使得朱榮摸不著頭緒地一怔。

「什麼!你道我不曉得嗎?哼!你又何必鬼鬼祟祟,裝聾做啞呢?」

「到底又在埋怨我什麼呢?」朱榮自問沒有什麼對不住妻的理由,然而妻却任性地在吵鬧著,免不了也有幾分生氣:「你老是想和我做對,幹嗎?」

「你們去好吧,我又不是不知死活,那有多大膽量敢來同你做對呢?」歇斯底里地,妻倒有點傷心起來:「唉!我也只能自己懊悔。」

「哦!」至是,似有幾分猜透,朱榮不覺好笑起來:「哈哈!我道什麼?原來就是為了這個,啊!湘雲!你也未免太瞎疑心了。」

「疑心?是的,總是我疑心,不能好好地讓你們要好去。」妻停了一會,盯著朱榮又吵起來:「老實告訴你,你們要怎樣去顛倒猖狂,我可不管,不過,要在我面前幹那不要臉的醜事,我可不能容忍呢!」

「有什麼不要臉呢?難道朋友相找也不能夠嗎?」妻的誤會,真教朱榮氣不是,笑也不是。

「朋友,哼!四隻眼睛總是饑狼餓虎似的交射著,多淫蕩呀!誰看了也要銷魂。」故學淫態,妻誚訕地說:「噯!總是我一個人不識趣,才招致『你的夫人不放你走吧』的一聲埋怨。」語中還帶有幾分哀傷的顫抖。

「那也只是你自己的多心,人家因為有重要事情,自不能不有秘密的地方……」其實,朱榮之所以履次把妻調開,無非為的她對於社會運動底工作,太過反對了,因此他們的話,才不叫她知道。

「我也不怎麼獃[呆],那裏會不曉得呢?秘密,何必呢?光明正大地幹,又有誰來阻止你呢?唉!我早已不是你的什麼人了,秘密做甚呢?哼!你就即時把我攆掉,我也是願意的。」不待丈夫說明,湘雲便搶前截下,因為朱榮的辯解,還足以增其疑慮與嫉妒。

「嚇!纏不清的蠢婦人!」妻的詬誶,把朱榮的氣憤激到沸點,忘了病痛,爬起牀來,拿下上衣,他便想跑出這討厭的家庭。

「如果不蠢的話,我又何至屢屢被你這樣輕視,這樣侮辱呢?」氣沮地,妻一樣緊緊不休。

不聞不睬地,悻悻然拔起腳來,朱榮便又跑向農民組合去了。

沈寂的空氣彌漫著,湘雲的嚶嚶啜泣。

「唉,我後悔,我恐怖呀!」

朱榮的話,不唯不能給與半點理解,反而引起了她的幾多悔恨,不知不覺間,她給一種無謂的恐怖征服了。

【待續】

決裂(三)

本篇原載《臺灣新民報》第三九六至三九九號

一九三三年一月一日、九日、十六日、廿三日出版

一九三三年一月一日、九日、十六日、廿三日出版

「你的來信,不是說十一日到家麼?怎麼倒延誤了一個星期?」

「是的,不過,這還是由於警察署長的好意,上了岸,便給叫著吃大餐去了。」

「什麼?無理無由的,他怎麼隨便把人拘了呢?」

「那有什麼希罕……」

「全國XXX事件,為什麼你也被檢舉了呢?」

「也不過因為我是社會科學研究會會員罷了。」

「幹嗎?你跟人家加入那個做甚?嘻!現在總算打草驚蛇了。」

「有什麼要緊呢?」

「弄得一頭苦吃,還要壞了名譽,這可不是玩的。」

「名譽!那不過是XXXX拿來騙人的話兒,幾時你也學了這見識了呢?哈哈!」

「聽說你這回不再上學去了。」

「真的,橫豎是一些資本主義的說教,我也不耐煩儘廝混了。」

「為的我倆的……親愛的,幸福的日子,不就在眼前了麼?」

「不,還是為了接到一個友人的信……」

「信?」

「是的,那是農民組合的同志寄給我的。」

「要怎樣?」

「他說自各地小作爭議發生,鬪士續續入獄,況新竹事件、台南事件的續出,連友誼團體的XX,也剩不了幾個鬪士,所以要我回來幫著工作。」

「可了得麼?這一種破壞家庭幸福、夫婦愛情的搗亂,你也答應他麼?」

*

* *

那是從東京回來的第二天晚上的事,是兩個人私自會見的敘談。朱榮重新追憶了一下,不由得自怨起來,他覺得錯了,當時何以不想徹底同她爭論下去,含糊,怕傷了她的感情麼?少之時,戒之在色,含糊,現在不是依然要破裂了麼?當時何苦和這樣一個意志不合的人結婚呢?愛,是的,就為了愛,但,狂人式的愛,不成為一條綑身索[縛身繩]麼?越愛越綑得緊,多麼煩呀!整天就只有:情話、溫存、接吻、擁抱,這簡直就教人家學漢成帝老死於溫柔鄉。但,千千萬萬的被XXXX的哀呼呀!還能容你酣睡以至長眠嗎?不,這是XX主義式的肉麻的玩意。

「唉!無理解的舊家庭,把我攆了,現在,竟連一個受過教育訓練的新時代的女子的妻,也在反對我。」他確有些黯然了:「到處都充滿著XX主義的勢力,這勢力直滲遍各個人的血液裏頭,多可怕呀!但,一個社會運動家是顧不了什麼家、妻子的,就索性決裂吧!愚蠢的虛榮的女子,結局,也只有給我一個對頭。」

廿多分鐘之後,朱榮已坐在農民組合的事務所[辦公室]裏,同幾個被檢剩的同志,談論起今天所發生的事情。

「一共搜查了幾處呢?」一個身子肥胖,眼小眉粗的同志,一面抽著紙煙,一面轉向坐在左邊那個角落的那個同志問道:「旺!你的家裏,曾沐過搜查的光榮麼?」

「那有能夠倖免的福氣呢?」那個被叫做旺的高個子答道。

「大約總有八九家吧!」咽下一口煙,那肥子又問。

「怕不只此呢?」還是坐在另一拐角的那個同志說的,他那濃眉大眼,像很帶有幾分緊張神色:「諸位有沒有被搜查出什麼?」

「那有什麼呢?」不約而同地,五六個人這樣答道。

「也不過是照例的一套老把戲了,果真有什麼不穩[不妥]文書?」

「我那裏又是被抓去了三五冊社會科學書。」朱榮再補說了這一句:「組合呢?老嚴!」

「幾張宣言而外,也只有一本記錄。」坐在拐角的那個老嚴答道。

談話一時中斷,因為這時又進來了一位女同志,是一個轟轟烈烈而又不失其女性的柔媚的女子,身材是短小的,眉目却是十分清秀,蛋形的臉頰,時有一抹紅潤的色澤。

「老陳、老曾們,你們起來怎樣,會不會起訴呢?」揀了一個座位,她便這樣開始發問。

「我想,總不至於吧!」胖子不待思索。搶前便這樣說,說時,又是一口青煙直向對面噴出。

「不會?胖豬!你想他們會甘心放手嗎?」

「你是一點犯罪的證據也沒有?」

「哼!這年頭,老周們,不也沒有犯罪的證據麼?結果怎樣,不是被判了三個月禁錮。」老嚴引的例子。

「現在老曾等,怕也不免吃同樣的虧吧!」朱榮却是這樣料想著。

「我也這樣擔心著。」表示同感的是那個女同志。

接著,又是一些各人對於這事件的感想,和觀測的談話,和廣泛的關於本事件的善後議論。

「我們預定的講演會,今晚開不開呢?」一會兒之後,旺忽提出了這一個問題來。

「開的。」朱榮、老嚴和那個女同志這樣主張著。

「還是不開的好,我想。」胖子老是這麼沒勇氣。

「這不是能夠預定的事,無論如何,都是要毅然進行的。」坐在拐角上的那個老嚴,像有些認真地說。

「開當然是要開的,不過,辯士[律師]呢?」旺這麼考慮著,又是轉著眼睛看看在座的同志,好像在期待有個人出來解決這樣一個難題。

「不但沒有辯士,其實,在發生了事件的現在,還是謹慎一點的好。」裝得很莊重,胖子瞇著小眼說。

「胖豬,像你這樣的人,一生能夠幹出什麼來呢?難道捉了三四個人,搜查了十幾家,便這麼大驚小怪,呸!卑怯的豬……」還是老嚴說的,說時,就為了很憤怒之故,那大眼睛,也睜得格外圓而且大。

「豬?哼!媽的,你們要幹,儘你們去吧!我可不贊成。」老羞成怒,胖子也生氣了。

「世界老是不盡反對的人。」剛被妻反對過的朱榮,餘憤未消地,站起來又是鄙夷地說:「好!他李胖子不贊成,任他去吧!橫豎沒了他也不見得就怎樣,我們可是要幹的。」

「臨陣退縮,還是索性回去躲在房裏好。」老嚴也站起來,向胖子盯了一眼,神色已有些激昂。

「躲!躲你媽的!……」頓著腳,側著頭,胖子也不讓步。

「別爭吵吧!拌嘴是不中用的,還是談正經事要緊。」見不是勢頭[情形不對],旺便急忙出為和解:「大家都是同志,別儘鬧意見,胖李!怎樣?」

「不!我不!」沒精采地胖子說。

「談正經事吧!」其餘的同志,也都這樣勸告著。

經過了三十分鐘的打合[商量],講演會的事情總算大體決定了。除却李胖子之外,大家都一致贊成,整理會場的整理會場,宣傳的宣傳,都分頭趕辦去了,辯士一層,也就由朱榮承擔著向XX聯絡。

大概是由於那一晚的講演會,檢束時,被XX了吧,朱榮便好幾天總躺在家裏不出門,這已經使湘雲咕嚕了好些次了,一些同志,又是天天跑來看他,同他商量些什麼事情。不,還是那個女同志碍目,她有時也曾獨個兒跑到朱榮的房裏,同他說了長時間的話,這更加使妻的心,火上添油。

【待續】

訂閱:

意見 (Atom)