第二篇:華爾街銅牛與無懼女孩的二次創作:理解的疊加

第三篇:「深信」的文化危機與「反社會人格」質疑

眼前是一位蓬頭垢面身型消瘦的老人,在火車站前主動迎向你尋求救助:「你可以借我100元嗎?我的錢包搞丟了,一整天沒有吃飯。」上回你在同一個地點遇到的是一位穿著蹣跚的小孩,你熱心地詢問他住在哪兒?正想帶著他一同至駐站警察局求助時,小孩一溜煙兒躲進人群中,留下錯愕的自己和被愚弄的善良。你此時看著這一點也不老實的老人,心裡嘀咕著:「怎麼又來了?我很好騙嗎?」或是「你他媽我比你還窮啊!」 你面對著這位嫌惡的乞討者,當下有幾種想法:1.不理會他,隨便以「我趕火車」的理由打發(然後隨他再用同樣騙術亂槍打鳥)?2.訓誡他(你媽知道你在這兒發廢文嗎?),給他個教訓(但放過他,沒有必要徒增自己後續的困擾)?還是3.直接把他抓到火車站的警察局(估惦自己的身材年紀氣力,沒有太大問題)? 但同時又有幾種思緒:4.萬一他並沒有騙人(是自己以貌取人錯怪了他)?或者5.他真的騙人卻確實需要救助(僅僅只是圖個溫飽)?又或者6.真把這騙子逮進警局,但然後呢?有必要認真嗎?他有家人嗎?他的家人該怎麼辦呢?

終於,7. 你買了一份火車便當給他,沒多說什麼離開。你願意花一個便當的金額避免因刻板印象而有可能錯判的懊惱。

這則「行乞騙術」的重點並不在於判斷真偽,但即便富有正義感地將他扭送警局證實一位技術不高的騙徒之外,更多的故事仍猶待敘說不是嗎?他是誰?為何在這裡?他有家人嗎?他的家人知道嗎?他有地方睡覺嗎?他的生理和心理健康如何?需要社福資源和精神醫療的介入嗎?或者個人生命史、底層階級或貧窮生活調查、族群議題,社會福利,乃至存有命題、文化空間等。如果當代資訊世界已經形塑我們對於真偽有一種「懷疑」心態,這份遲疑態度並非對人性抱持否定,而是保持一種彈性,允許可能的變化所帶來可能不同的結果與應變。

「深信」——認為這傢伙賺取他人惻隱之心或是真心相信這是一位不幸老者——都讓人感到若干憂心。甚至,此時的「正義感」都極可能只是一項表淺的信念。在這個完全不同於以往的複雜世代裡,「深信不疑」僅能帶來扁平的價值,並且我們懂得「高度道德只會讓人寸步難行」的道理(《詮釋人類學》頁251)。面對行乞老人當下閃現多種可能性回應,這意味著社會樣態的多樣性、語言話術的心理認知、個人(及社會)的道德干擾與倫理學處境,以及對一個人不同命運的處遇想像。於是,當下的我們浮現出掙扎,以及即便離開現場後仍舊延續的掛念。

人類學家從來不是強調「同理」,藉由這種設身處地的方式「進入報導人頭腦裡透過他的眼睛看他的世界」——至少詮釋人類學家Clifford Geertz以及社會學家韋伯清楚標示並非如此——但「同理」開展了一條語言路徑,讓田野工作者能夠獲得描述語彙的豐富性。事實上,當代的生活處境極需豐富的修辭,以便幫助自己理解現場情境的複雜度和可能性(你搞得我好亂啊!)。而人類學家追求的「文化意義」才有可能抵達最起碼的認識深度。(反過來思考,視覺人類學在直白意義下語言修辭的相對依賴程度較小,因此鋪陳一個文化深度意義的挑戰度便變得較高。)

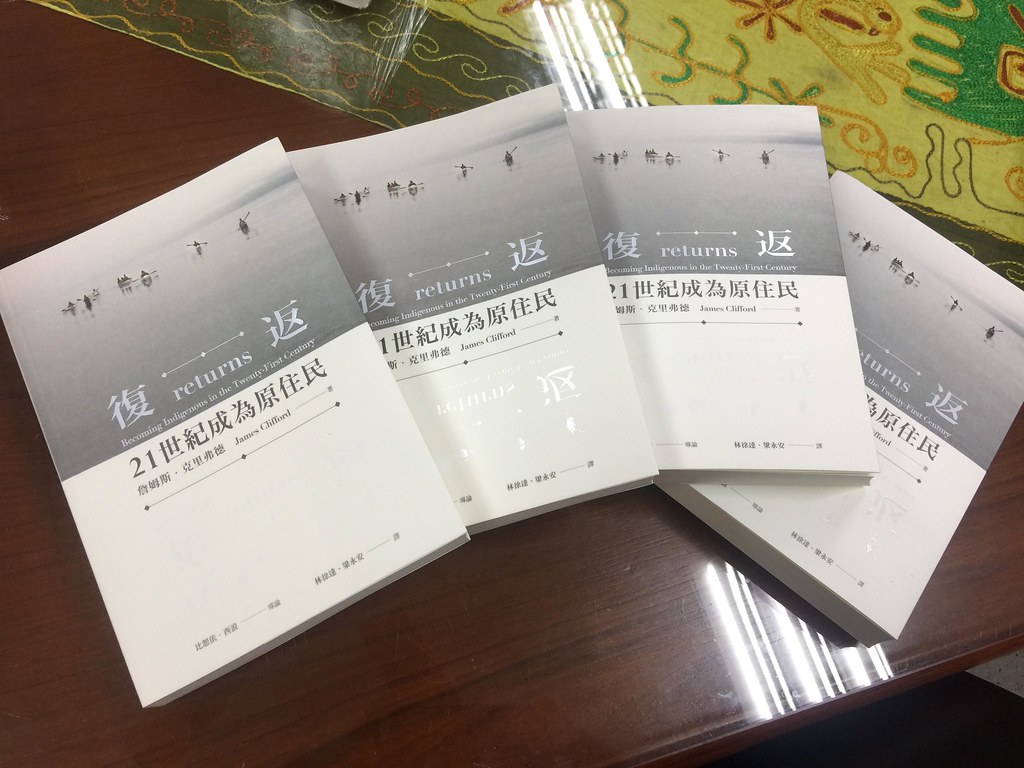

所以問題這樣提出:如果連火車站行乞老人前來求助100元,都可以瞬間閃現多樣可能性時,為什麼會認為谷阿莫的「X分鐘看完系列」會使人相信這齣電影正是如此?或者我們該如何看待《無懼女孩》的「女性力量、兩性平權」訴求?甚至我們如何理解部落傳統、還我傳統領域、土地正義、「我們是這塊土地的主人」這類修辭?James Clifford提醒我們「把自己塑造為原住者而把他人塑造為異來者從不是一種清白無邪的舉動。[中略]在一個運動與交換的世界,對『居先性』和『所有權』的聲稱總是一種對權力的要求」(《復返》頁19;作者後頭說更多,各位朋友接續閱讀勿驟下斷論)。當然,這顯而易見。至少,千萬別以為這些正義口號可以隱藏背後的政治謀略,我們願意支持是為了擁護社會族群運動的核心價值,正如同我們提倡「兩性平權」並且義無反顧。

另一個問題因此接續出現。如果台灣原住民族還停留在理解自己民族是如何受到殖民主義摧殘踐踏、國家機器如何使之邊緣化、喟嘆現代性使得山海傳統、物質與非物質文化流失,或是強調土地連結、文化情緒經驗、物理性感受(風、太陽、山巒、氣味、知覺)這類表淺認識的話,那麼,親愛的原住民朋友們,我們正在失去理解一個民族的深度價值與複雜性的機會。「深信」讓我們陷入文化危機之中,使得文化認識論變得單薄而固著。我們需要認識一個族群的複雜度,理解她如何陷入兩難局面而動彈不得,或是為了延續族群生命所採取的策略機轉,甚至戰略性的生存部署。一如《無懼女孩》眼前這隻長相暴衝卻心地善良的《銅牛》一般,30年來維持的價值與精神在一個月內消失殆盡。

如果《銅牛》在第一時間決定站在《無懼女孩》身旁:「我認同你的價值,讓我們一起並肩作戰」,結局會不會不同於「不排除提出告訴」?(這種說法當然仍無法排除我們對於《無懼女孩》背後投資基金公司的商業操作感到疑慮。)如果片商/電影公司不是向谷阿莫提出侵權告訴(理由也不是如此低估閱聽者的判斷力),而是發表聲明:「我們認為一部好電影不僅是劇情結構,也是導演、演員、燈光、音控、後製所有專業努力的成就。我們維護個人媒體的二次創作,同時也鼓勵朋友們到電影院享受電影的臨場效果。」就此強調電影的深度價值。這一切當然都是後見之明,如同Clifford Geertz在《後事實追尋》的說法。但重點從來不是宣稱看透歷史意義的制高點——當代世界「沒有人能夠宣稱對於社會生活獨特性的理解擁有優先權」(Appadurai 1996:55;或是《詮釋人類學》頁273)——但我們對於「結局未定」始終是感到興奮的(《復返》頁8, 255),那讓未來的歷史有了未知的希望與最終令人感到慰藉的生機。(完)