2016年12月24日 星期六

2016年12月8日 星期四

2016年12月4日 星期日

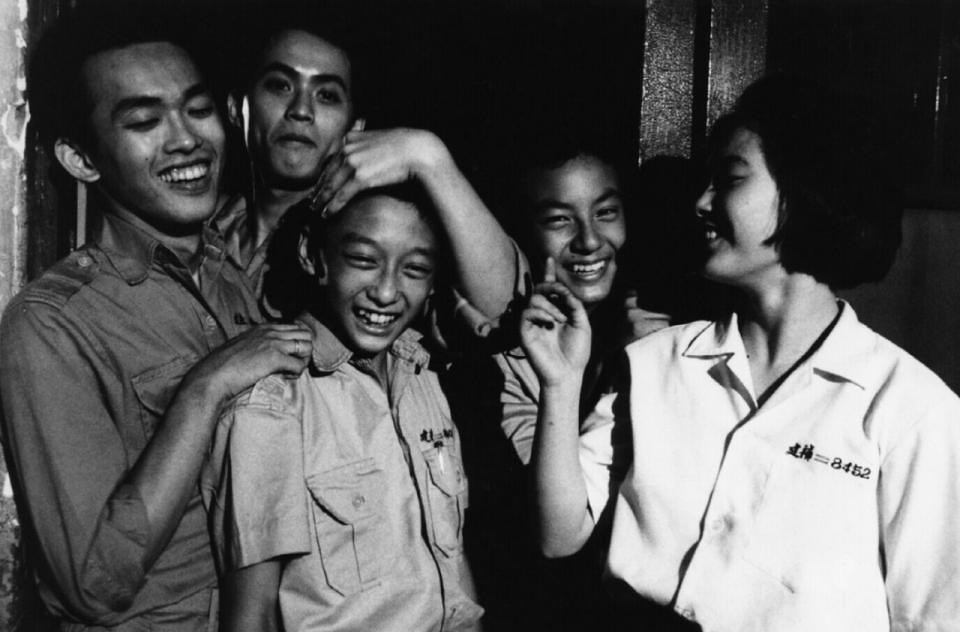

《牯嶺街少年殺人事件》裡的武俠小說《戰爭與和平》

重新看這慘綠少年的紀錄影片(237分鐘。是的,快4小時),一路雞皮疙瘩一直掉。

這段《戰爭與和平》真是驚為天人。

我在台南無聊得要命,每天可以看幾十本武俠小說,後來我叫他們去幫我租最厚的小說來看。其實以前的人,跟我們現在出來混的人,真的很像。有一個老包,大家都以為他吃錯藥了,我記得好像全城的人都翹頭了,而且到處都被放火,他一個人要去堵拿破崙,後來還是被條子削到了。《戰爭與和平》,其他的武俠小說書名都不記得了,只記得這一本。

2016年12月3日 星期六

2016年11月24日 星期四

(日本研究計畫)現代台湾における文化景観:日本植民遺産の調査

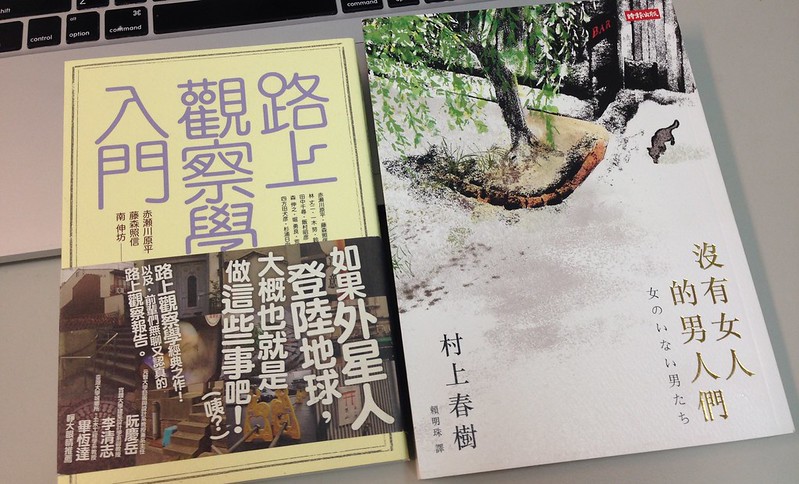

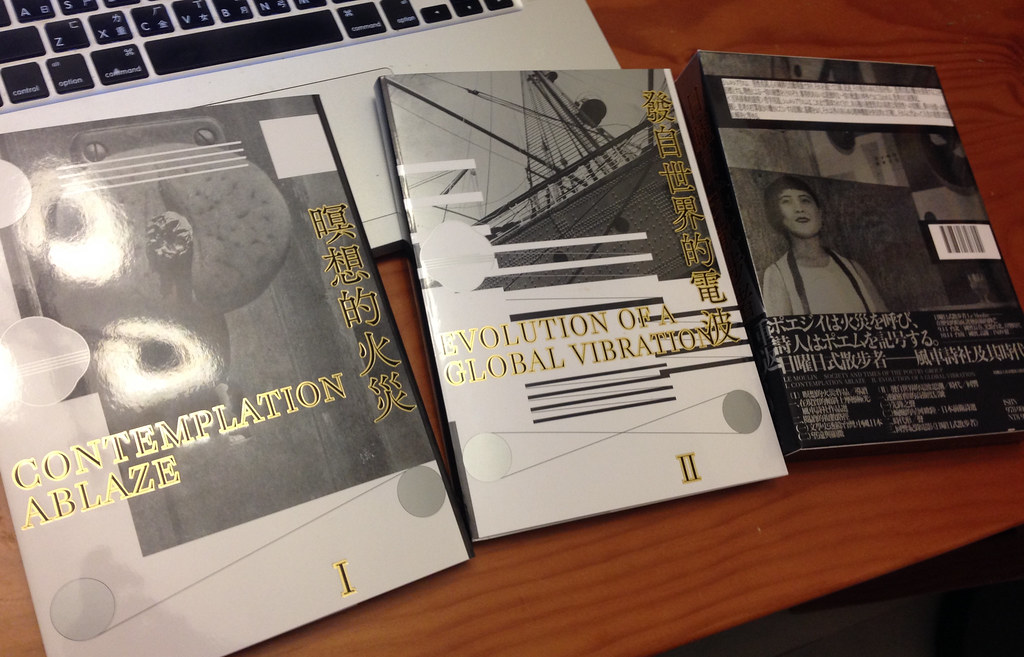

昨天剛入手的新書《日曜日式散步者》(謝謝孝宏推薦。啊你的湯瑪森書寫咧?)

這幾天忙著日本的研究計畫,這種急迫的壓力竟然讓自己大到無法持續專注力,也是少見。

謝謝千穗的翻譯協助。讓這個計畫維持著可能性。

未來的十年:日本語、日本殖民文化遺產。妄想精神分析(持續進行著)

請多多指教啊,悲傷與躍動感並置的人生。

本研究は現代台湾社会の日常的な経験を通し、植民経験後の台湾人の文化的性格を解釈しようとするものである。その中でもグローバルなネットワーク情報とその波及方式——これは拡散され続ける世界の情報、即時的知識の増殖、国/言語を跨ぐ文化の翻訳/地理や時空をも超えた驚くほど大量な各種情報を含む——は人類の学習、認知のあり方、生活習慣、ならびに自己と他者に関する世界の認識をも変えてしまった。しかしながら、グローバリゼーションの過程において、台湾文化は日本による植民経験の深い影響により、驚くべき独特の美感と美学を展開しているのである。そこで、本研究は現代台湾の文化的イベントあるいは事件を検討の主題とし、台湾と日本文化の相似と差異、及び日本植民経験の残した文化遺産を分析することにより、グローバリゼーション下における現代台湾の文化的ランドスケープ理解を達成する。この計画の意義は現代人類学的観点から、台湾人の植民経験における生存のストラテジーを描き直すことにある。この観点から日台植民文化史を見直すことにより、台湾社会の植民経験、ならびに混雑した(hybridized)文化的コンテクストと文化のポリティクスをより深く理解することが可能となる。ここにおいて、「日本植民文化遺産」は現代台湾文化による選択と操作として、「固有の伝統的アイデンティティ」と「歴史植民文化」両者の境を曖昧化する。従って、「脱地域化」(de-territorialized)されたアイデンティティは、文化的交渉の結果となり、西洋に構築されたグローバルな知識現象の現れにとどまらず、地域を越えた文化交流でもあるその時、日本殖民文化に対する熟知、想像ならびに操作方法をも同時に表現するのである。

私は台湾における日本植民文化、現代台湾文化、グローバリゼーション、国際とポストコロニアリズム等をテーマに研究している。ここ5年ほど「日本の植民遺産と現代台湾の文化的景観」というテーマに焦点を絞り、以下の点についての解釈を試みている。まず、当初被植民者であった台湾人が、ポストコロニアル時代いかに日本植民文化の影響を受けているかということ。また同時に、影響を受けながらも自身の歴史的文化遺産をもって新しい文化を再製(cultural reproduction)し、かつこれが今まさに、ゆっくりと現代台湾独特の美学を醸成しつつあることである。今後これらを東アジア研究(日本、中国、台湾)へ繋げ、「シュールレアリズム」的美学批評を通じて、現代東アジアにおける知識生産、ポストモダン芸術の審美観、文化政治等のテーマを展開したい。

2016年11月18日 星期五

接受多重影分身是必要的!

就南地的文化病理學來看,「殖民別人的經驗並無法讓自己內部不受碰觸,這個經驗反而會把文化中最無慈悲與無人情的部分浮現到重要地位。它轉而公然地正當化種種建制化的暴力,更加上了無情的社會達爾文主義。它是一種將地下階層當成工具的念頭。」(這是第一種)

其症狀就是病態地自恨與自我限縮,進而必須認同超級雄性且排擠陰性(南地是指陰柔、軟性、開放、並存這類性質)。自恨的是那個認同被殖民者的部分。限縮到一個勇武雄性與自我壓迫內在陰性。

對弱勢者與低階層的暴力合理化與合法化,莫過於是這種自恨與限縮後(驚嚇的)雄性認同。他們害怕成為對方,因為他們身上有著對方的可能或部分,驚訝之餘並試圖排除成為對方的可能。其行動必然是區分你我,並將對方視為威脅之敵。

口出歧視語言的立委、反同的護家盟都是處於這種(受驚)的(不是生物上的而是性質上的)雄性認同情況。那位立委不願認同台灣內在的原住民,一如護家盟不願認同台灣島上的同志組成家庭的可能,都是台灣社會文化上的自恨,並且試圖排除這種內在性。

沒有歧視的意思就是否定其存在,無視歷史與社會上的語意跟語用。反對組成家庭的意思就是否定其社會文化的存有條件,無視其自然生存與社會現實。

這種在島內的自恨與限縮,龔固了勇武與自我壓迫的暴力,進而敵人化此部分。因此,歧視的不只是他者,也是自身社會,反對的不只是同志的成家,也是自身社會的家庭。

否認自身的某部分,其結果如南地所言只是讓暴力浮現。壓迫內在陰性,只會讓發達的勇武雄性偏執迷失。

自身的多重是必然的,一如社會的多重。排除某個面向的自身,只會造成更多的內在壓迫與暴力。無法接受多個面容的我,只能單一面向的活著,那是多麽暴力的產物!

因此接受自己(社會)有多重影分身之術是必要的!(當代精神分裂之必要)

其症狀就是病態地自恨與自我限縮,進而必須認同超級雄性且排擠陰性(南地是指陰柔、軟性、開放、並存這類性質)。自恨的是那個認同被殖民者的部分。限縮到一個勇武雄性與自我壓迫內在陰性。

對弱勢者與低階層的暴力合理化與合法化,莫過於是這種自恨與限縮後(驚嚇的)雄性認同。他們害怕成為對方,因為他們身上有著對方的可能或部分,驚訝之餘並試圖排除成為對方的可能。其行動必然是區分你我,並將對方視為威脅之敵。

口出歧視語言的立委、反同的護家盟都是處於這種(受驚)的(不是生物上的而是性質上的)雄性認同情況。那位立委不願認同台灣內在的原住民,一如護家盟不願認同台灣島上的同志組成家庭的可能,都是台灣社會文化上的自恨,並且試圖排除這種內在性。

沒有歧視的意思就是否定其存在,無視歷史與社會上的語意跟語用。反對組成家庭的意思就是否定其社會文化的存有條件,無視其自然生存與社會現實。

這種在島內的自恨與限縮,龔固了勇武與自我壓迫的暴力,進而敵人化此部分。因此,歧視的不只是他者,也是自身社會,反對的不只是同志的成家,也是自身社會的家庭。

否認自身的某部分,其結果如南地所言只是讓暴力浮現。壓迫內在陰性,只會讓發達的勇武雄性偏執迷失。

自身的多重是必然的,一如社會的多重。排除某個面向的自身,只會造成更多的內在壓迫與暴力。無法接受多個面容的我,只能單一面向的活著,那是多麽暴力的產物!

因此接受自己(社會)有多重影分身之術是必要的!(當代精神分裂之必要)

2016年11月10日 星期四

2016年11月6日 星期日

禁鋼管表演

這個景象怪誕地好笑。

清晨從Pulima藝術節替我安排的飯店沿路走進高美館,看見了這標誌,一個符像化的小黑人俏皮地咧嘴斜抓著一根條狀物。小黑的頭部比例比起「牙籤插貢丸」好些,但若是以「畫人」心理測驗標準看來肯定得討論一番(少了耳朵、肢體細節、眼球,比方說),小黑的幼稚表情又讓人不免覺得「這傢伙倒底在開心什麼?」乍看之下,這標誌似乎遺漏了重要元素,掃帚的刷帚?旗隊的旗幟?直到發現了他的文字宣示:「禁鋼管表演」。

無論如何,這個標誌去除了性別,缺少了女性魅力(當然我們可以輕易地被批評是「物化女性」):女體、即將蹦開內衣波濤胸湧(但這個「即將」從未發生)、神奇般脫不完的底褲、刻板的長髮、必備的俗艷眼妝、三寸不爛高跟鞋、飛踢旋轉、倒掛金鉤等必殺絕活。在電影中,賭場外圍的廉價沙漠酒吧裡,女舞者的低腰底褲會摺滿美金紙鈔,或是在經典的「閃舞」畫面——從頭頂潑下一桶水(應是ice bucket challenge的始祖),接著這位女舞者全身濕了。

印象中奮力不懈的處女座女歌手大腿內側磨到破皮黑青,昭示原先西方進口的情色想像,搖身一變成為本土流行運動。從舞蹈教室到南國移動舞台霓虹鋼管秀,不變的是一位女體圍繞著一根鋼管單調且令人暈眩地不停旋轉(抱歉)。

但這些畫面想像都沒有。

這個景象變得怪誕好笑。「禁止鋼管表演」,那麼得先存在有著鋼管才行。首先得先排除豎立這個標誌的綠色圓管,但這種自我摧毀式的否定命題,將證明標誌只是一種「湯瑪森」(無用多餘但存在)之物(請見《路上觀察學入門》,唸完之後的收穫將帶領讀者朝向一種飽足荒謬又空虛悲傷。若你有一份忙碌的正當職業,比方說護理師,就不要看了,免得徒增人生困擾。)。終於,五根高掛高美館旗幟的桅桿精神抖擻地矗立後方。每一根旗桿直徑約有十公分,高有12公尺。真相大白。帶著不解的心情以及藝術空間式的真相大白。我對於這標誌(以及高雄人)有了一分敬意。

這個標誌如果發生在北美館,是否仍有這種想像與幽默感? 我這般想著。

2016年11月3日 星期四

2016年11月1日 星期二

James Clifford《復返》出版序--失譯招領

(收到樣書了)

失譯招領 Lost and Found in Translation

在葛茲(Clifford Geertz)的《地方知識》(1983)裡,曾經二度提及一位丹麥人於十九世紀末描述峇里島「三位澈底無辜卻承受一場可怕獻祭儀式的妻妾」紀錄,其中錯綜華麗的藝術美感、殘酷行刑般的野蠻祭典、神聖與「人本慈悲」等彼此混融,讓這位歐洲商人感到萬分驚恐——或許「波特萊爾可能會欣賞」的一種混融,葛茲如是說。葛茲以〈在翻譯中迷失〉詩作︰「生命就是一場翻譯,而我們都在其中迷失了方向」(James Merrill, 1976;cf. Geertz中譯本2002:68;而該篇論文標題卻帶有莞爾和詩性的「在翻譯中發現」),批判這種歐洲人本主義與教育下的「矯治性智慧」:原以為「『經由接觸依循與我們[歐洲]不同的思路而建構起的思想世界,可以減少我們的不確定性』,然而事實上它們卻擴大了我們的不確定性。」於是,「愈是深入理解文化脈絡,便愈是發現文化分析未臻完全;這種持續深度的認識,使得關於地方知識的理解愈加感到複雜、龐大而無法掌握」(見林徐達《詮釋人類學:民族誌閱讀與書寫的交互評註》第二章,2015)。這種傾向不確定性或是「去穩定性」的理解偏好,帶領著一九七〇和八〇年代若干民族誌調查朝往修辭的隱喻、並置的諷刺性、書寫職權、著重於文化意義的在地知識、開放式結局等詮釋論述。

在當代的文化研究中——包含專屬或跨專業訓練如人類學民族誌、社會學質性研究、文化地理學、後殖民∕後現代性∕全球化∕新自由主義∕跨國研究——「地方」既面臨維持各自獨特文化的巨大挑戰之際,又與這些威脅力量具備重疊糾結的彼此關係。我們目睹甚至親身投入一連串去西方勢力、去殖民、去中心化、去地域性的文化運動,原先支配性霸權體系業已遭到局部的破壞、解構或是若干受到文化資訊世代的改變。三十年前的「部分真理」論述(Clifford 1986)似乎猶言在耳——「不再有某個地點可供我們講出所有面向的故事」(但事實上「本來就從未有過」,本書頁30),但同時全球性敘事系統帶來話語的專斷威權,也令「我們」感到擔憂。(這個「我們」充滿了異質群體的想像。)

如果三十年前「迷失」是因為「愈是瞭解便發現原先的理解愈是不足」,而「發現」所面對的是一個更加糾結、涉及更多現實因素、更具矛盾性因而難以區分純正的處境。那麼我們不禁要繼續追問,在今日的文化調查任務裡,「迷失與發現」究竟發生了什麼事?一九七三年的《文化的詮釋》裡,葛茲提醒讀者:「事情比表面上看到的還要複雜」(1973:235)。這數十年間本書作者克里弗德致力於反駁科學式的單義承諾,並且堅稱民族誌文本的比喻性與多義性(figurative and polysemous;Clifford 1986:5-6;林徐達 2015:13:n3)。從《書寫文化》(Clifford and Marcus eds. 1986)、《文化的困境》(1988)、《路徑》(1997),到《復返》(2013),克里弗德在四十年後回應了這句話語:這是否會成為「反對概括分析的咒語」?他繼而提出以一種「綜合宏觀與微觀的方法,一種總和葛茲的『深描』和詹明信為世界歷史『繪製認知地圖』的方法」(本書頁56)——一項稱之為「民族誌-歷史學現實主義」的研究。不變的是,「結局仍然保持敞開」,並且主張「任何單線發展的假設都應該被懸擱,以給交錯的歷史騰出概念空間」;「我們面對的挑戰乃是去發現部分重疊但又互相參差的諸歷史,它們彼此掙扎,要在既系統又混亂的當代世界找出操作空間」(本書頁43及61)。

「騰出空間」使得我們可以在以複數形式存在的諸歷史之間,並置影響生存變因的可能性(一如本書作者所言「同時但非同步」,本書頁10),因而「銜接」(articulation;或許是全書最為關鍵的概念之一)提供了「思考文化轉化和傳統形式一個非化約方式」(本書頁76)。原民社會面臨過往殖民主義的戰爭屠殺、強制遷移屯墾、文化傳統的摧殘史、「文明教育」認同改造,或是現下全球化以新自由主義之名的資本主義波潮,不再是非存即亡的線性思維論述,而是充滿了彈性的可變性與能動力,並且在這種可變性中看見原民社會的存續精神與存活策略。這種現實主義著眼於「偶然性銜接」(contingent articulation),作為「一種陣地性鬥爭、銜接和結盟的偶發性」文化政治(見本書頁38, 285)。在此一概念之下,原鄉扎根與離散往返經驗、轉化路徑、復振形式、本真性的純正度帶有「大於地方性」屬性(more-than-local,見本書頁51-55),而不再是遭受質疑攻訐的首批對象,就網路用語來說,「也只是剛好而已」(周杰倫〈黑色毛衣〉歌詞)。「在這種再現奮鬥中,攸關重要的是採取一種充分的現實主義的思考方式,對一整系列的舊的和浮現中的歷史加以比較。」克里弗德如此提醒(本書頁105)。這是21世紀「成為原住民」的生存部署:去殖民化、全球性、原民生成正是在一種「大小剛好」的歷史辯證張力中同時存在(本書頁106)。

用這種思維來思考「在翻譯中的迷失與尋獲」(本書頁129, 354;這種「Lost & Found」是否像百貨公司裡的「失物招領」櫃檯?)。翻譯是一種趨近異文化的理解,過程中「沒有盡頭也不保證可以得出成果」,並且總是失(去本)真的——翻譯即是背叛(Traditore tradutore;這句話也出現在《路徑》一書中)——正因如此,致使「翻譯」騰出了空間,使得它的「迷失」在歷史的偶發性、銜接的部署、多樣化再現,與開展的文化意義成為其「尋獲∕領回」之處,成為「新意義的源頭,一種歷史牽引力的源頭」(本書頁60-61)。然而一如我們早已知曉,尋獲物已不再是當初的迷失物,而「新意義」更可能是涉及模仿(imitation)、摹擬(mimicry)、混仿(pastiche)、諧擬(parody),甚至是一種贗品(mock),或是刻意失真的挖苦反諷(irony)。如此一來,從當代的「發明的傳統」、巴黎植物園的「扎根式移動」(“rooted mobility” in Jardin des Plantes,見Clifford 1988)、「失瘋的純真物」(”the pure products go crazy,” Clifford 1998),到「非正式影評」(刻意將原有電影的主題深度予以平面化,穿插個人式的嘲諷評論),「迷失與尋獲」是否再現「一項現代掙脫術:以仿真的技法臨摹傳統,以山寨複製的形式突顯虛假」(同時見林徐達 2015:130, 155),而成為「迷失與延續」(Lost and Last)?困境意味著彈性與偶發性的可能,而不確定性則永遠蘊含著迷(謎)人的異質混雜,那總是讓我們既「感到恐懼又懷抱希望」(本書頁255)。

謝謝《復返》這本書帶來豐厚且細緻的描述與討論,其中特別有關原住民族文化傳統的召喚與銜接,給予我們對於「原住民未來」的想像。回想二〇〇八年三月台灣原住民族「被迫在惡劣的文化處境中,持續加重修辭力道,以及表達諸如『為尊嚴而走,結果走到最後只剩尊嚴』的悲情和無力感」(林徐達 2015:91),未來台灣原住民族仍會帶著一種清晰的矛盾心理(lucid ambivalence)面對歷史的風暴,但《復返》給予了我們勇氣和展望。

❖

關於本譯著的出版 詹姆斯.克里弗德之「民族誌反思」三部曲著作《文化的困境:20世紀民族誌、文學與藝術》(1988)、《路徑:20世紀晚期的旅行與翻譯》(1997)、《復返:21世紀成為原住民》(2013),承蒙科技部「人文社會經典譯注計畫」補助得以陸續完成譯著出版。考量翻譯過程的現實處境、教學的需求,以及關於國內原住民運動即時的刺激與期待的啟蒙,我們決定讓《復返》作為三部曲譯著的第一本出版品。三本譯著詞彙的統一(至少維持意義上的一致或是文脈閱讀時某種必要的流暢)是我們面臨的首要挑戰:renewal(復興)、revival(復振)、resurgence(振興)、subaltern(從屬)、conjuncture(交接口)、displacement(在本書中多譯為「移置」,偶爾文脈中也會翻譯為位移、錯置)、articulation(本書翻譯為「銜接」,但考量過鉸合、接合、聯結、銜合等譯詞),讓譯者們和審訂者耗費多時斟酌審議。

作者在《復返》此書中沒有任何注解,譯注則安排於每頁底部作為補充說明。同時應「人文社會經典譯注計畫」之要求,於每頁旁側加注英文頁碼。索引則以英文頁碼標示,協助讀者搜尋原文關鍵字詞回返於翻譯文脈語彙。「翻譯即是背叛」,在直白的話語層次上,希望這一「背叛」尚不致於帶給讀者們閱讀上的困擾。(但文本閱讀何嘗不是一道詮釋學謎題?)

本系列譯著皆由我所任教的族群關係與文化學系博士生協助聯絡版權事宜、審訂校稿、撰寫導論,以及參與原文和譯詞的討論。對於他們投身於當代原住民族復振的努力、令人驚豔的綜合論述、一絲不苟的品質要求,或是具個人式嘲諷或批判風格,我滿懷感激與驕傲。

2016年10月17日 星期一

2016年10月5日 星期三

2016年9月28日 星期三

2016教師節快樂

最近報名印尼語密集班課程,即將進入第六堂課,總覺還來不及複習,下一堂課又要到了。雖然如此,透過語言了解更多印尼文化,我覺得很開心、很開心!想起在豬群所的美好學習,培養了對文化的觀察興趣,剛巧今天是教師節,又有放假,就來分享一下吧。

老師首堂課詢問來者目的,除了我是想跟社區的印尼看護做朋友,一個男大生因女友是印尼華僑、她家人只會講印尼語而來學習,還有個男生想聽懂媽媽跟印尼的阿姨講電話,除了我們三位,其他人幾乎都為商務需求,有的已在經商,有的正要去,也有的將來可能會去,有人做水產,有人是導遊,有人不想透露。老師說,以前的學生幾乎是為興趣,為了男女朋友或先生太太而來,第一次遇到這麼多商務因素來此上課的班級組成。

這首歌是老師給大學生的作業,但我上課的地方沒有考試,老師僅介紹給我們聽聽。我看了原本MV內容,敍述一名父親到城市賺錢,希望給孩子買一雙球鞋,到結尾的時候,我們可以看到他的孩子早已不在人間了。歌名是這樣:

Apa kabar kamu sayang

什麼 消息 你 親愛

我不淡定了一整天 由於混亂 我的心不知道 關注你在那裡 不知道什麼是地獄 莫不是你幸福 否則適得其反 我們早就不滿足 從來沒有聽說的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的 我不淡定了一整天 關注你在那裡 不知道什麼是地獄 莫不是你幸福 否則適得其反 我們早就不滿足 從來沒有聽說的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的 我繼續為你祈禱的權利 雖然我沒有聽到關於你的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的有 呵呵......莫不是你幸福 或者相反哦.. 我們早就不滿足 從來沒有聽說的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的 我繼續為你祈禱的權利 雖然我沒有聽到關於你的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的有 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的 我繼續為你祈禱的權利 雖然我沒有聽到關於你的消息 你好,親愛的,你怎麼樣親愛的有 如何是你親愛的有

2016年8月7日 星期日

皮卡丘到寶可夢

今天8/6日是台灣 Pokémon Go開放遊戲的時間!一時路人手機多數都是開著PM Go的螢幕。怪物出現的地點就會像是下圖(在大安森林公園)那樣,大家在此等待怪物出現準備捕獲。我臉書也被這個消息洗版。

這圖是我抓到的一部份怪物

這是遊戲與現實地圖的組合。走進(一定要很近)藍色點就是可以去撿一些寶物或道具,紅色塔那是道場,如果看到有發出許多光芒的地方,那裡就是有神奇寶貝會出現的地方,必須趕快趕到那裡,才有機會抓到怪物。

廣告片

虛擬實境或者擴增實境的遊戲再次擴大遊戲的可能性,而這次這個PMGO,更是改變了「在家」或是「在電腦或手機前」的遊戲方式。這種「行動」遊戲與實境的配合,不只是載具的移動,更是需要人的移動。

根據我的觀察,大概只有走路跟騎機車比較容易玩這個遊戲,開車很容易過快而跳過地點。你在捷運內是無法玩這個遊戲的,因為缺乏GPS。火車與高鐵我是還沒測試過,但是我猜會因為移動過快,很容易就錯失可以捕獲的怪物。

回想起來,皮卡丘是一個動漫。動漫就是一個虛擬與想像。如今變成手機遊戲,似乎也是虛擬與想像。但是在現今的科技輔助下,把實境與遊戲結合起來了。雖說這種技術叫做擴增實境,但是我以為這應該稱作「擴增虛擬」(到實境)。因為這根本就是一種將虛擬部份具現的遊戲。

廣告影片當然拍得比較誇張,但實際上,我們到達一個道場或怪物出現的地方,如果沒有手機程式的顯示,那裡其實不存在任何實際的PMGo的情境。你只會看到(像第一張圖)一堆人聚集在那裡,拿著手機不知道在幹麻。就像我剛剛回家時,經過一家蠻有名的碗粿店,旁邊圍了一堆人,沒有人買東西,也沒有人真的拿出什麼道具來抓怪物,地上也沒有任何怪物出現。

真正的遊戲只出現在手機螢幕中!而原本可以騎著馬或者使用滑鼠與鍵盤操作人物走動的方式,在這遊戲中玩家卻要靠著自己的腳走到某個地方,逛著街道來玩遊戲(好累,我走一圈大安森林公園後,腿就開始酸了)。

這是虛擬遊戲被擴大到街道,擴大到需要用人類真正的腳去移動(之前的Wii也是這樣,只是受限於機器,還是得在家,沒辦法出門玩)。於是,皮卡丘與妙蛙種子等虛擬怪物原本存在固定的螢幕前,現在出現在公園、便利商店等等附近。你宅在家裡是無法好好玩這個遊戲的。

於是,這個遊戲的意義或許標示著一個未來的趨勢,但我還無法想像,可是我知道這類遊戲已經開始改變人對於虛擬與真實的界線與互動方式了。當皮卡丘不只是一個在電視或電腦螢幕出現的卡通怪物,而是會在街頭隨「機」出現的寶可夢時,你還能說這是「虛擬」或「假的」嗎?這種行為已經是一種社會「事實」了,而且玩家都出現在你面前,一如卡通中小志與火箭戰隊之間的戰鬥,這不只是虛擬畫面或一張張切換的動漫了。

我們像卡通中的小志一樣出發到各地發現怪物,投出寶貝球試圖捕捉神奇寶貝。或者在某個GYM(道場)防守剛剛走過來陌生人的挑戰。這樣的行為引發的不只是遊戲內部的問題,也不只是透過網路傳輸的語言/音的叫囂互罵(還記得「Taiwan NO.1」的美國人嗎?),那是(透過螢幕延伸出來)面對面的互動的問題。這甚至讓許多機構(至少我已經看到交通部、國防部、台鐵、捷運等等、還有一些廟宇)發出了公告或聲明,不能在機構某些地方玩這個遊戲。

這些真實的機構與行為都是因為這個「虛擬」遊戲而被牽動與交涉。「PM GO!」這類遊戲確確實實「存在」,這如同一個宗教行為般,行為者的意向性目標沒有實際與可觀察的真實,但是你知道那存在(手機螢幕與軟體中)---看不見不代表不存在,更何況可以從螢幕中看見。

訂閱:

文章 (Atom)